von Dr. Sylvia Drebinger-Pieper (SB Wissenschaftliche Gutachten, Stadtarchiv Dresden)

„Die Liebe zu meinem Volk ist vollkommen unabhängig von Regierungsform und von Regierungsmännern. Sie ist unbedingt und unaufhebbar.“

schrieb Martin Richter in seinem Manuskript „Zur Begründung einer Heimkehr“.[i] In diesem autobiografischen Beitrag thematisiert er, ausgehend von seiner Zeit im württembergischem Lager Weißenau den Heimweg nach Dresden. Dieser führte ihn zu verschiedenen Vernetzungstreffen und Kontaktpersonen, welche die Neuorganisation einer einheitlichen evangelischen Kirche in Deutschland zum Ziel hatten. In der Einrichtung einer Hilfsorganisation und in der politischen Teilhabe christlicher Parteien sah Richter das Fundament eines gesellschaftlichen Wiederaufbaus: „Es war die Zeit der Gründung der Christlich-Sozialen Volkspartei jetzt Christlich-Demokratische Union. Man hielt es für unbedingt erforderlich, dass ich mich ihr helfend und fördernd zur Verfügung stellte, das[s] tat ich.“[ii]

Das sechsseitige Manuskript trägt dessen Unterschrift und die Datierung 16. September 1945. Einen Monat später trat die Volkssolidarität mit dem ersten Beitrag des Verbandes in der Sächsischen Volkszeitung an die Öffentlichkeit.[i] Der großformatige Aufruf mit dem Titel „Volkssolidarität gegen Winternot“ erschien am 19. Oktober 1945 und nennt den ‚Block der Antifaschistisch-Demokratischen Parteien‘ als handelnde Akteure.[ii] Unter den Vertretern des Landesverbandes Sachsen der CDUD erscheint Richters Name.[iii]

Zweifelsfrei gehörte er damit zu den Personen der ersten Stunde beim Entstehungsprozess der Volkssolidarität. Im Kreisverband Dresden spricht man von Richter nicht nur als erstem Vorsitzenden auf Landesebene, sondern geht von seiner Führungsrolle als Initiator der Volkssolidarität aus. Grundlage dafür ist vor allem die erste biografische Auseinandersetzung mit Richters Wirken durch Anneliese Feurich (1923–2016). Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Pfarrer Walter Feurich (1922–1981), beide ebenfalls Mitglieder der Volkssolidarität, schufen sie eine umfangreiche Sammlung. Diese verweist auf deren tiefes Gespür für den Überlieferungswert der Geschehnisse ab 1945. Das Privatarchiv, das Frau Feurich unter ihrer Wohnadresse auf der Hans-Grundig-Straße bis zu ihrem Tod unterhielt, befindet sich heute im Stadtarchiv Dresden. In den Unterlagen finden sich neben Manuskripten und Briefkorrespondenzen auch persönliche Aufzeichnungen über Richters Leben. Zur Sammlung gehören Bildmaterialien und gedruckte Werke zur Bekennenden Kirche. Einen Teil dieser Dokumente nutzte Anneliese Feurich in ihrem Aufsatz: „Martin Richter in Kirche und Politik. Ein Dresdner im Dienst an denen, die im Schatten leben“ aus dem Jahr 1989.[iv] Im Vordergrund steht die Darstellung von dessen Lebensweg aus der Sicht von Glaubensgenossen, die in ihren Erwartungen und Ambitionen zumindest für eine gewisse Zeit in enger Beziehung zueinander standen. Sie verweist auf die vielfältigen Aufgaben, die Richter im ersten Jahrzehnt der Nachkriegszeit übernahm und thematisiert neben der Arbeit für die Volkssolidarität auch dessen Amt als Bürgermeister im Dezernat für Arbeit und Sozialfürsorge unter Oberbürgermeister Walter Weidauer (1899–1986) in der Zeit von 1946 bis 1950. Seine Rolle im Rahmen der CDU‑Parteiarbeit, der Landeskirche, des Friedenskomitees, der Gewerkschaften sowie die Mitarbeit und Verlegertätigkeit bei unterschiedlichen christlich motivierten Tageszeitungen wie ‚Die Union‘ werden ebenfalls aufgeführt.

Während die zahlreichen Tätigkeiten und Funktionen gut dokumentiert sind, bleibt sein persönlicher Werdegang in weiten Teilen unbekannt. Diese Tatsache ist durchaus überraschend, da Richter nachweisbar eine bedeutende politische und soziale Rolle im öffentlichen Leben der Stadt Dresden einnahm. In Feurichs Abhandlung findet sich der Hinweis auf dessen schwierige Situation in den frühen 1950er Jahren. „Es muss damals im Dresdner Bezirksverband Kräfte gegeben haben, denen es unangenehm war, dass Richter seine politische Verantwortung so deutlich mit seinem christlichen Glauben motivierte. […]. So sah sich Richter im Sommer 1954 von seiner Kirche und seiner Partei abgeschoben, ‚in die Ecke gestellt‘, wie er in einem Brief äußerte.“[v]

Dass sich Richter aufgrund seiner starken Präsenz auch nach 1945 immer wieder in bedrängten Situationen befunden hat, belegt Thomas Wideras Studie „Dresden 1945-1948. Politik und Gesellschaft unter sowjetischer Besatzungsherrschaft“. Widera zeigt, wie Richter und andere Parteikollegen mittels Verleumdungskampagnen und Disziplinierungsmaßnahmen aus ihren Funktionen gedrängt werden sollten.[vi] Inwieweit sich diese Maßnahmen auf seinen Lebensweg ausgewirkt haben, kann vor dem Hintergrund des aktuellen Wissenstandes nicht dargelegt werden. Martin Richter verstarb 1954 an einem Herzleiden. Eine biografische Arbeit, die dessen Leben und Wirken nach wissenschaftlichen Standards untersucht, kontextualisiert und auswertet, steht derzeit noch aus. Möglicherweise dient dieser kurze Beitrag als Anregung.

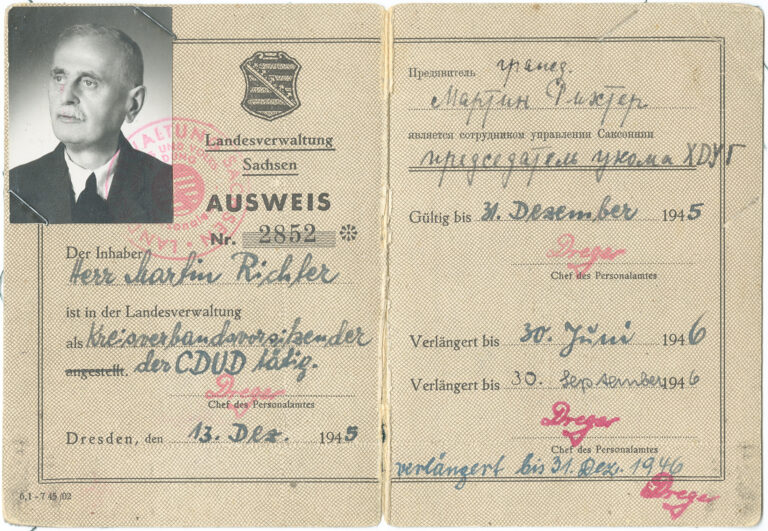

Abbildungen: Ausweis von Martin Richter ausgestellt durch die Landesverwaltung Sachsen, Stadtarchiv Dresden, 16.1.17 Nachlass Walter Feurich, Nr. W.F. 9.8.-18, Bl. 1.

Abbildung: Manuskript „Zur Begründung einer Heimkehr“, Stadtarchiv Dresden, 16.1.17 Nachlass Walter Feurich, Nr. W.F. 9.8.-14, Bl. 1.

[i] Vgl. Sächsische Volkszeitung Organ der Kommunistischen Partei Deutschlands, Bezirk Dresden, 19.10.1945, S. 1. Der Aufruf wurde am 17.10.1945 gezeichnet, aber erst zwei Tage später gedruckt.

[ii] Zu diesen gehörten die Vertreter der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands (CDUD), der Liberal-Demokratischen Partei Deutschlands (LDPD), der evangelischen und der katholischen Kirche sowie des Landesausschusses des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB).

[iii] Die CDU Sachsen wurde am 21.07.1945 als Christlich-Soziale Volkspartei in Dresden gegründet. Am 21.08.1945 erfolgte auf Wunsch der SMAD eine Umbenennung in Christlich Demokratische Union Deutschlands und die Lizenzierung als Landespartei.

[iv] Vgl. Feurich, Anneliese, Martin Richter in Kirche und Politik. Ein Dresdner im Dienst an denen, die im Schatten leben, Manuskript 1989, Gemeinschaft für Menschenrechte im Freistaat Sachsen (GMS) e. V. (Hrsg.), http://www.gms-dresden.de/Heft13.pdf, Zugriff am 10.09.2025.

[v] Widera, Thomas, Dresden 1945-1948. Politik und Gesellschaft unter sowjetischer Besatzungsherrschaft, Göttingen 2004, S. 244 f, 375 f.

[vi] „Nach Mager äußerte sich auch Martin Richter kritisch, und die Besatzungsoffiziere beschlossen nun die Ausschaltung dieser beiden CDU-Funktionäre.“ (wie Anm. vii, S. 376).