„Volkssolidarität – nicht ‚Winterhilfe‘“ titelte die Landeszeitung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Landesverband Sachsen, am 4. November 1945.[i] Wenige Wochen nachdem die Volkssolidarität am 17. Oktober 1945 erstmals öffentlich in Erscheinung getreten war, gingen die Organisatoren auf Distanz zu ihrem anfänglich gewählten Aufruf „Volkssolidarität gegen Winternot!“.[ii] Ursache dafür war der kritische Umgang mit dem Begriff der Winternot, da man befürchtete, dass der Spendenaufruf in die Tradition der nationalsozialistischen Winterhilfe gerückt werde:

„Es gibt immer noch Menschen, die da glauben, die Aktion Volkssolidarität sei eine Art Nachahmung des sogenannten ‚Winterhilfswerkes‘ des faschistischen Regimes“.

[iii] Diese Annahme war durchaus berechtigt, bekanntlich spielte das „Winterhilfswerk des Deutschen Volkes“ im Nationalsozialismus eine bedeutende Rolle und war dem Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda Joseph Goebbels unterstellt.

Im September 1933 eröffnete die „Erste Winterhilfsaktion gegen Hunger und Kälte“ mit dem selbsterklärten Ziel, eine in ihrem Umfang reichsweite und egalitäre Solidargemeinschaft zu begründen.[iv] Zu den Maßnahmen zählten Spendenaktionen wie Straßensammlungen, Sportwettkämpfe, Theater und Konzerte oder auch Sammeldosen in Geschäften. Anfangs dominierten Sachspenden wie Möbel, gebrauchte Kleidung, Kohle und Kartoffeln. Allerdings war der organisatorische Aufwand der Spendenverteilung enorm. So beschlossen die Nationalsozialisten als effiziente Ergänzung eine prozentuale Zwangsabgabe auf Lohn und Gehalt der Arbeitnehmer einzuführen. Gleichzeitig wurden die Arbeitgeber zu einer persönlichen Spende angehalten. Zum sichtbaren Zeichen der Anerkennung, die gleichwohl als Druckmaßnahme verstanden werden konnte, erhielten die Spender Monatsplaketten.[v] Mit dem Winterhilfswerk wurde eine Organisation aufgebaut, die aggressiv darum bemüht war, Konkurrenten im Bereich des Wohlfahrtswesens zu dezimieren. Wollte der NS-Staat als uneingeschränkter Wohltäter in Erscheinung treten, so war eine Gleichschaltung anderer Organisationen wie beispielsweise des Deutsch Paritätischen Wohlfahrtsverbandes nötig, während Wohlfahrtsverbände wie die SPD-nahe Arbeiterwohlfahrt kurzerhand verboten wurden. Konfessionell geprägte Verbände wurden im Umfang ihrer Tätigkeiten beschränkt, so dass der Fokus auf den Arbeitsfeldern Pflege und Anstaltsbetrieb liegen sollte.

Bereits hier wird deutlich, dass Wohlfahrtsorganisationen in den 1920er Jahren, unabhängig davon, ob konfessionell, staatlich, privat oder gemeinnützig initiiert, in großer Zahl vorhanden waren. Spendensammlungen mit besonderem Schwerpunkt auf die Wintermonate existierten nach dem Ersten Weltkrieg sowie in der Weimarer Republik als effizientes Mittel kurzfristiger Hilfsaktionen.[vi] Beispielsweise führte der ‚Arbeiterrat Groß-Hamburg‘ seit 1923 Wintersammlungen für Erwerbslose durch. Die erste deutschlandweite Sammlung, die offiziell vom Begriff ‚Winterhilfe‘ geprägt wurde, fand von September 1931 bis März 1932 statt und brachte 42 Millionen Reichsmark ein.[vii] Veranlasst wurde sie durch eine nichtstaatliche, bis dahin wenig bekannte Vereinigung namens Deutsche Liga der freien Wohlfahrtspflege. Der im Dezember 1924 gegründete Zusammenschluss versammelte die überwiegende Zahl jener Spitzenverbände, die eine aktive und regional übergreifende freie Wohlfahrtspflege betrieben. Zu ihnen zählten namentlich der Centralausschuss der Inneren Mission, der Deutsche Caritasverband, die Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden, das Deutsche Rote Kreuz und die Christliche Arbeiterhilfe. Außerdem gehörte der sogenannte Fünfte Wohlfahrtsverband dazu, der ab 1932 seinen bis heute bestehenden Namen Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband trug. Die sozialdemokratische Arbeiterwohlfahrt trat dem Verbund nicht bei, da man befürchtete, dass die politischen und vor allem weltanschaulichen Differenzen eine erfolgreiche Zusammenarbeit negativ beeinflussen würden.[viii]

Eine Überbrückung vergleichbarer Differenzen gelang mit Gründung der Volkssolidarität Dresden, die sich aus Vertretern der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands (CDUD)[ix], der Liberal-Demokratischen Partei Deutschlands (LDPD), der evangelischen und der katholischen Kirche sowie des Landesausschusses des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB) zusammensetzte. Dass hier etwas ganz Neues und Einzigartiges am Entstehen war, fassten die Vertreter der Volkssolidarität selbstbewusst zusammen:

„Die Volkssolidarität trägt von vornherein nicht nur einen anderen Charakter, sondern geht auch andere Wege. Es handelt sich nicht darum, an alle Straßenecken büchsenklappernde Sammler zu stellen, Zwangsabzüge von den Löhnen und Gehältern einzuziehen und Abzeichen zu vertreiben …

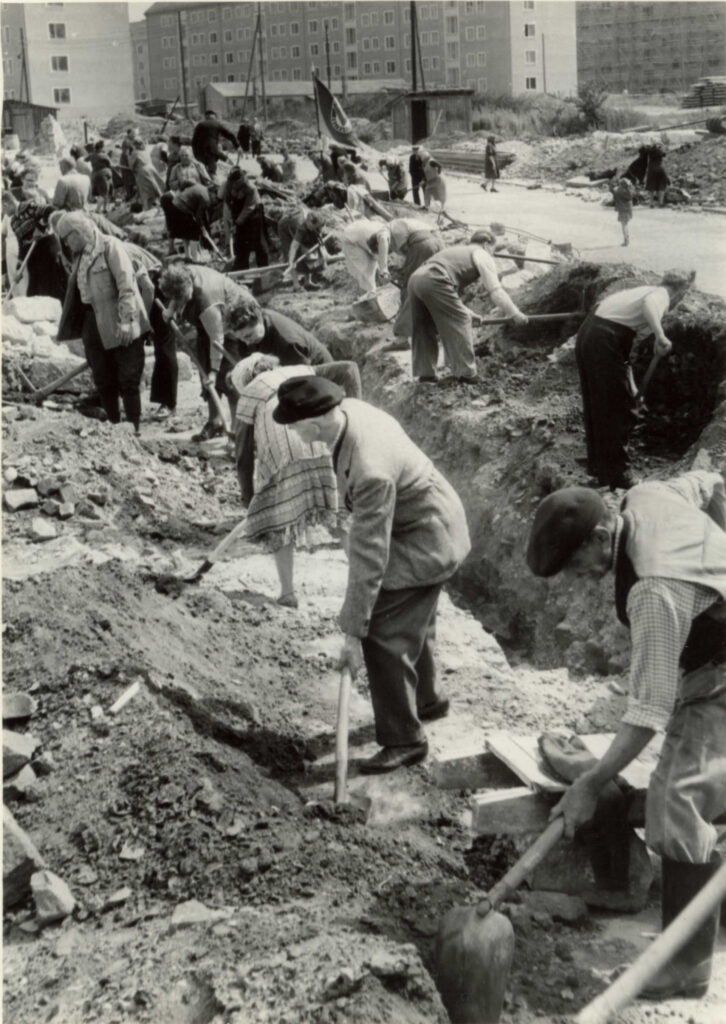

Die Volkssolidarität will etwas ganz anderes. Ihr Sinn lässt sich in zwei Worten zusammenfassen: ‚Tätige Hilfe.‘“[x]

Dieses Vorhaben erzielte in Dresden sowie in Sachsen und der gesamten Sowjetische Besatzungszone beachtliche Erfolge. Über die Jahrzehnte der DDR-Zeit wurde die Volkssolidarität zum festen Ankerpunkt gelebter Wohlfahrtspraxis. Durch ihre umfassende Alltagspräsenz im Bereich der Nachbarschaftshilfe, Kinderbetreuung sowie der Betreuung älterer Menschen gelang der Übergang in die Nachwendezeit. Die Volkssolidarität ist heute ein eingetragener Verein, der insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern als Vorbild für den Umgang mit gesellschaftlicher Verantwortung angesehen wird.

Dr. Sylvia Drebinger-Pieper (SB Wissenschaftliche Gutachten, Stadtarchiv Dresden)

[i] Landeszeitung der Sozialdemokratischen Partei Deutschland, Landesverband Sachsen, 04.11.1945, Nr. 46, S. 1.

[ii] Vgl. Sächsische Volkszeitung Organ der Kommunistischen Partei Deutschlands, Bezirk Dresden, 19.10.1945, S. 1. Der Aufruf wurde am 17.10.1945 gezeichnet, aber erst zwei Tage später gedruckt. Ein weiterer Abdruck erfolgte am 20.10.1945 in der Volksstimme, der Landeszeitung der SPD.

[iii] Landeszeitung der SPD (wie Anm. i).

[iv] Vgl. Domarus, Max, Hitler. Reden und Proklamationen, Würzburg 1962, Bd. 1, S. 300 f.

[v] Vgl. Zolling, Peter, Zwischen Integration und Segregation – Sozialpolitik im ‚Dritten Reich’ am Beispiel der NSV in Hamburg, Dissertation, Frankfurt am Main 1986, S. 350.

[vi] Grundlegend zur Geschichte der Winterhilfe: Kilian, Lothar, Die unbekannte Winterhilfe. Die großen Nothilfesammlungen in den Krisenjahren der Weimarer Republik, Paderborn 2013.

[vii] Vgl. ebd., S. 170 und 190.

[viii] Vgl. ebd., S. 249.

[ix] Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands war eine Blockpartei in der DDR. Im Juni 1945 als überkonfessionelle christliche politische Partei in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) gegründet, wurde die Partei für kurze Zeit als Ost-CDU oder auch CDUD bezeichnet.

[x] Landeszeitung der SPD (wie Anm. i).